千利休(1522~1591)は侘茶(わびちゃ)の大成者として名を広めた、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、茶人です。

茶聖とも称せられる利休は、今井宗久・津田宗及と共に茶湯の天下三宗匠と称せられ、「利休七哲」に代表される数多くの弟子を抱えました。

千利休(1522~1591)

千利休(1522~1591)

天下人・豊臣秀吉の側近という一面もあり、秀吉が旧主・織田信長から継承した「御茶湯御政道」のなかで多くの大名にも影響力をもった人物でもあります。

そんな利休は、天正19年(1591)2月28日に秀吉の勘気をこうむり、切腹にて生涯の幕を閉じますが、利休の死後も数多くの弟子たちによって利休の精神は受け継がれ、現代の茶湯の中に生き続けています。

千利休の生まれは高名な商家で、手広く貸倉庫業や運輸業も営なむ納屋衆で裕福な家庭でした。

店の跡取りとして品位や教養を学ぶため、16歳で茶の道に入った千利休(当時千宗易)は、「侘び茶」の精神に触れ、先達にまじって茶人としての才能を表したのです。

侘び寂び

「侘び寂び」は「質素な、飾り気のない、悲しい、廃れた」というネガティブなイメージを多く持たれます。

「侘び」とは茶の湯の一つの美意識であり、清楚で質素な生活を旨とし、質素であることの中に心の充足と美を求める思想。

一方の「寂び」は、経年変化によって、廃れていく、物寂しい様に美しさが備わった状態のことをいいます。色あせていくものから感じる美しさ、というところでしょうか。

「侘び寂び」は、はかないものを愛する、という日本人特有の美しさを形成しているのです。

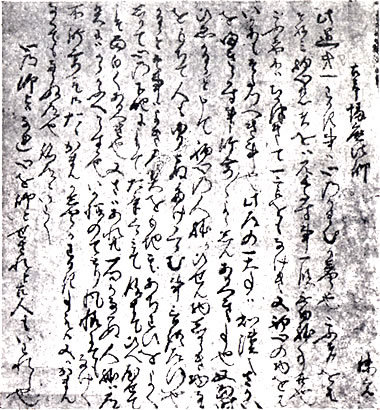

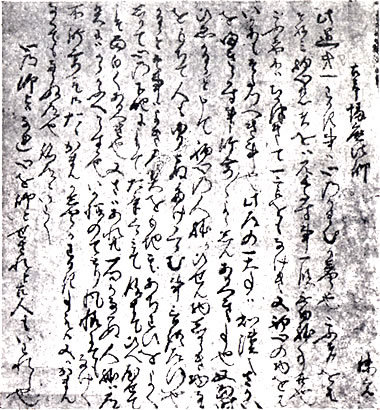

侘茶という概念を生み出した「侘びの祖」である村田珠光(1423~1502)が残した「心の文」と呼ばれる手紙には

「茶の湯の道にとって最も大きな妨げとなるのは慢心と自分への執着である。巧者をねたみ、初心者を見下すことなく、良い道具を十分に味わい、堪能し、心の根底から高い品格を養い備えた上で、全てを取り払い、枯淡の境地に至ったときこそ面白い。」

という内容が記されています。

心の文

心の文

当時、中国から渡来した唐物などの立派な道具を知り、味わい尽くした珠光だからこそ得られた境地なのかもしれません。

利休の侘茶は、形式よりも精神性を重んじたものでした。主人と客がお互いを尊敬しあい、おごらない気持ちで接するという「和敬静寂(わけいせいじゃく)」をもとに、より本質的に精神的に完成させた人物が千利休です。

利休が見出した「侘び」の美の代表作といえば、茶室「待庵」や黒の楽茶碗などですが、利休の提唱した「侘びの美」は誰しもが美しいと感じるものではありません。

茶室「待庵」

茶室「待庵」

長次郎 黒楽茶碗

長次郎 黒楽茶碗

侘びを美しいと感じるには、視覚的に情報を捉えるだけではなく、侘しさの中に美を認識するための知識、空間を捉えイメージを膨らませる想像力といった、文化的感性が成熟していることが必要です。

中国からの渡来品を重視した足利義政や、豪華で大胆なものを好んだ信長、秀吉とは異なる美意識になります。

千利休と武将

織田信長は茶の湯に対して非常に興味を示し、今井宗久、津田宗及らと一緒に千利休を茶頭(茶の湯の師匠)として重用します。織田信長主催の京都の茶会に参加した際は、洗練された宴会様式の一つとされた茶道で、茶の湯の指南役となる千利休は武士からも一目置かれる存在になりました。

1582年6月1日、織田信長が明智光秀の謀反により、多数の名茶道具と共に炎に散った夜、以前から千利休とも接触していた羽柴秀吉(豊臣秀吉)が、千利休を茶坊主に取り立て、1585年10月には、豊臣秀吉が関白就任の返礼で、自ら天皇に茶をたてる正親町天皇への禁中献茶を千利休が取り仕切ったことで、千利休の名は天下一の茶人として全国に知れ渡る事となったのです。

千利休(1522~1591)

千利休(1522~1591) 心の文

心の文 茶室「待庵」

茶室「待庵」 長次郎 黒楽茶碗

長次郎 黒楽茶碗