「高麗茶碗」とは朝鮮半島で焼かれた茶碗で、日本で茶の湯の碗として使用されたものです。

多くは粗製の日用雑器でしたが、侘茶の流行とともに、侘びの茶風にかなった茶碗として人気を集め、多彩なうつわが日本へもたらされました。

雲鶴茶碗 銘「あしべ」

雲鶴茶碗 銘「あしべ」

かつて、日本の茶道が「書院の茶」であった頃、喫茶の茶碗は天目や青磁など、唐物茶碗を用いていましたが、16世紀初頭からわびさびを重んじる「草庵の茶」が広がるにしたがって、茶器の価値観も変わっていき、侘びの茶風にかなった茶碗として高麗茶碗が見立てられるようになりました。

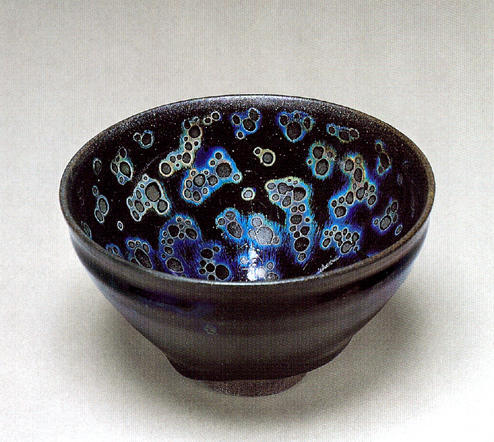

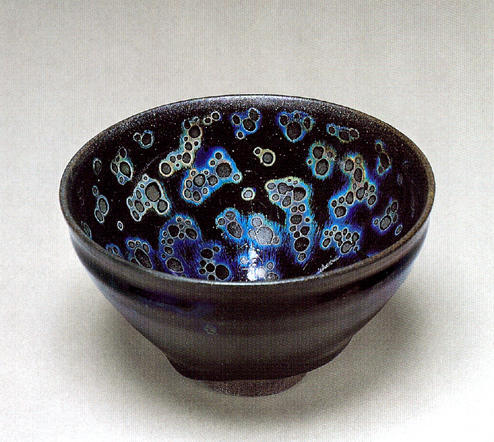

天目茶碗

天目茶碗

書院の茶道

書院の茶道

草庵の茶室

草庵の茶室

高麗茶碗は大別すると茶の湯の道具として見立てられた茶碗と日本向けに焼かれた茶碗とがあります。

見立ての高麗茶碗には朝鮮半島全域で焼造されていた種類と、限られた地域で焼かれたものとがあるようです。

三島や刷毛目は同じ技法をもって各地で焼かれていますが、井戸や蕎麦、斗々屋、柿の蔕、呉器などは生産地が異なり、それぞれの地域性が茶碗の特徴となっています。

三島茶碗 二徳三島

三島茶碗 二徳三島

刷毛目茶碗 銘「雪月」

刷毛目茶碗 銘「雪月」

桃山時代に大成された侘茶は個性をとても重視しています。侘茶道具の個性とは決して強い主張ということではなく、道具にそなわった質や表情のことを指します。均一性を第一とする唐物茶碗に反して、一碗ごとに独特な表情を持つ高麗茶碗は、侘茶が求める個性がそなわっていたのです。

井戸茶碗 細川井戸

本手蕎麦茶碗 銘「藤浪」

柿の蔕茶碗 銘「毘沙門」

斗屋茶碗 銘「隼」

斗屋茶碗 銘「隼」

大徳寺呉器茶碗 銘「おぼろ」

大徳寺呉器茶碗 銘「おぼろ」

江戸時代に入ると古くから伝来した茶湯道具の評価を見直し、新たに格付けするという作業が盛んに行われるようになります。高麗茶碗も同様に作行き(できばえ)の特徴によって種類分けされ、それぞれの種類に名称がつけられるようになります。

御所丸、伊羅保、彫三島、金海が作られた経緯は判然としていませんが、これらの四種は明らかに日本の茶湯を意識した作行きで、御本に先行する早い時期の注文茶碗ではないかと推測されています。

御所丸茶碗

御所丸茶碗

伊羅保茶碗 銘「秋の山」

伊羅保茶碗 銘「秋の山」

金海茶碗

金海茶碗

御本茶碗は対馬藩宗家の資料「宗家文書」の中に元禄14年(1701)の注文控えが見つかったことから、対馬藩の贈答品であったことがわかっています。窯炊きに従事した人物の名前が御本の種類名称となっているようです。

御本立鶴茶碗

御本立鶴茶碗

半使は朝鮮通信使に随行した訳官が渡航前に釜山近隣の陶工に日本語のみの茶碗を造らせ、対馬に持ち渡って対馬藩に売った茶碗です。その数が膨大であったため、対馬藩は持ち渡り禁止令を発しますが、止めることが難しく長く続いたといいます。

半使茶碗 銘 名古曽

半使茶碗 銘 名古曽

半使は御本とほぼ同時代に倭館で作陶した工人たちが焼造しているために、区別が極めて難しく、ほとんどが箱書に頼って判別します。

現在、私たちが目にする多くの高麗茶碗は、朝鮮半島のうつわとして生まれ日本の茶湯とともに生きてきた茶碗と、日本の茶湯のために創意された茶碗とが存在しているのです。

雲鶴茶碗 銘「あしべ」

雲鶴茶碗 銘「あしべ」 天目茶碗

天目茶碗 書院の茶道

書院の茶道 草庵の茶室

草庵の茶室 三島茶碗 二徳三島

三島茶碗 二徳三島 刷毛目茶碗 銘「雪月」

刷毛目茶碗 銘「雪月」

斗屋茶碗 銘「隼」

斗屋茶碗 銘「隼」 大徳寺呉器茶碗 銘「おぼろ」

大徳寺呉器茶碗 銘「おぼろ」 御所丸茶碗

御所丸茶碗 伊羅保茶碗 銘「秋の山」

伊羅保茶碗 銘「秋の山」

御本立鶴茶碗

御本立鶴茶碗 半使茶碗 銘 名古曽

半使茶碗 銘 名古曽