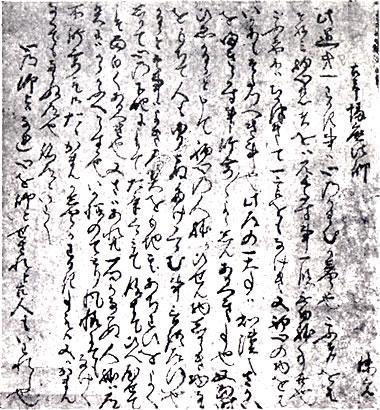

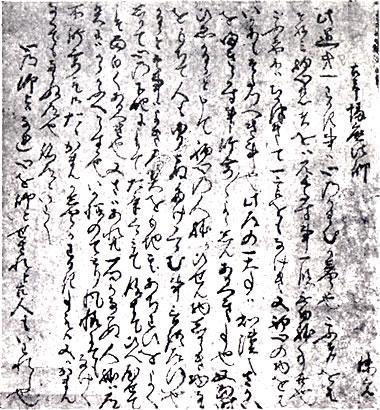

「わびさび」や日本の枯淡美において、よく引き合いに出されるのが、「侘びの祖」であり、侘茶という概念を生み出した村田珠光の残した「心の一紙(心の文)」です。

この心の一紙は、唐物至上主義であった茶の世界に、和物が入り込み、一種の流行となりつつあった風潮に飛びついた弟子の古市澄胤(ふるいち ちょういん)をたしなめる訓戒として書かれたとされています。

村田珠光

村田珠光

原文

此道、第一わろき事は、心のがまむ〔我慢〕・がしやう〔我執/我情〕なり、こふ者〔巧者〕をばそねミ〔嫉み〕、初心の者をバ見くたす事、一段無勿躰事共也、こふしや〔巧者〕にハちかづきて一言をもなげき〔嘆き〕、又、初心の物をばいか〔如何〕にもそだつ〔育つ〕べき事也、此道の一大事ハ、和漢之さかいをまぎらかす事、肝要肝要、ようじん〔用心〕あるべき事也、又、当時、ひゑかるゝ(冷え枯るる)と申して、初心の人躰が、びぜん物〔備前物〕・しがらき物〔信楽物〕などをもちて、人もゆるさぬたけくら〔闌け暗む〕事、言語道断也、かるゝ(枯るる)と云事ハ、よき道具をもち、其あぢわひ〔味わい〕をよくしりて、心の下地によりてたけくらミて、後まで、ひへやせて〔冷え痩せて〕こそ面白くあるべき也、又さハあれ共、一向かなハぬ人躰ハ、道具にハからかふ〔拘う〕べからず候也、いか〔如何〕様のてとり〔手取(釜)〕風情にてもなげく〔嘆く〕所、肝要にて候、たゞかまんかしやう〔我慢・我執/我情〕がわるき事にて候、又ハ、がまんなくてもならぬ道也。銘道ニいわく、「心の師とハなれ、心を師とせざれ」、と古人もいわれし也

現代語訳

茶の湯の道において、まず忌むべきは、自慢・執着の心である。達人をそねみ、初心者を見下そうとする心。もっての他ではないか。本来、達人には近づき一言の教えをも乞い、また初心者を目にかけ育ててやるべきであろう。そしてこの道でもっとも大事なことは、唐物と和物の境界を取り払うこと。(異文化を吸収し、己の独自の展開をする。)これを肝に銘じ、用心せねばならぬ。さて昨今、「冷え枯れる」と申して、初心の者が備前・信楽焼などをもち、目利きが眉をひそめるような、名人ぶりを気取っているが、言語道断の沙汰である。「枯れる」ということは、良き道具をもち、その味わいを知り、心の成長に合わせ位を得、やがてたどり着く「冷えて」「痩せた」境地をいう。これこそ茶の湯の面白さなのだ。とはいうものの、それほどまでに至り得ぬ者は、道具へのこだわりを捨てよ。たとえ人に「上手」と目されるようになろうとも、人に教えを乞う姿勢が大事である。それには、自慢・執着の心が何より妨げとなろう。しかしまた、自ら誇りをもたねば成り立ち難い道でもあるのだが。この道の至言として、わが心の師となれ 心を師とするな(己の心を導く師となれ 我執にとらわれた心を師とするな)と古人もいう。(現代語訳 能文社 2009)

「心の一紙」の要点は締めの一句に凝縮されているとよく言われます。心の師とはなっても、心を師としてはならぬ、つまり、モノへの執着や好き嫌い、自己への過信や他人を評価してしまう高慢さ、根拠のない慢心や、私欲に翻弄されてはならない、むしろそうした心をコントロールすることが大切だという教えです。

珠光は、茶道に邁進(まいしん)しようとする澄胤に対し、期待を込めて、心を超えた自己=真我を摑めと喝破したのです。

備前だの信楽だの、近時流行の和物に固執するのは愚かであり、いかに通ぶったとしても誰も認めてはくれない。重要なのは、道具本意ではなく、好悪の区別や驕り高ぶりといった無知蒙昧さを捨てて、自分の奥底の魂=真我から「心の下地(福田、悟りの境地、真我)」によって事を進めることであり、そうすれば「たけくらむ」こと、つまり「型」を超え、真我から湧き起こる深遠さを素直に表現しうる理想とする境地が拓かれる。茶の道に未熟な人間は、道具を高望みしたりせずに、身の丈をわきまえ、粗末な手取り釜程度であっても満足するべし、と釘を刺されているのです。

そして、モノへの執着がもたらした驕り「我慢」は何をおいても克服すべき対象ではあるが、しかしその一方で、そんな悪しき「我慢」もまた欠かせない、と説きます。この逆説は、慢心を抱く事を薦めている訳ではなく、「自らの慢心に自身で気づき見直すことができるかどうか」を前提においた上での発言なのでしょう。この直後に締めくくられた最後の一句が、濁世・汚泥の中で心の清浄を保つ事を高く評価して、澄胤の発心を促す珠光なりの叱咤激励だったのかもしれません。

村田珠光

村田珠光