長次郎は、安土桃山時代を代表する京都の陶芸家で茶の湯を語るには欠かせない存在です。

長次郎は千利休と合作し、彼のお目に叶う新しい焼き物・楽焼を次々と作り出して、侘茶の歴史に貢献しました。

以下の二彩獅子像は腹部に「天正二年春 依(寵)命 長次良造之」と彫銘がある桃山陶彫刻の優品です。緑釉、透明釉の二彩釉が掛かり、樂焼のルーツを物語っています。

利休の茶の湯は、天正10年代にその大成の域に入ったと伝えられています。その一つの根拠となるものが、利休が考案し、利休の意匠のもとにつくられた茶道具の出現です。

従来は既成の器物を見立てて茶の湯に用いていたのを、茶の湯の佗び化が進んで、三畳台目以下の小間の茶室が作られ始めた頃から、小間の茶室には天目茶碗はふさわしくなく、高麗茶碗は、輸入品で、町人階級が加わり、茶人の数が増加してくると不足がちであったことから、小問の茶室につり合った茶碗を日本で作ろうと考えたのであろうとされています。

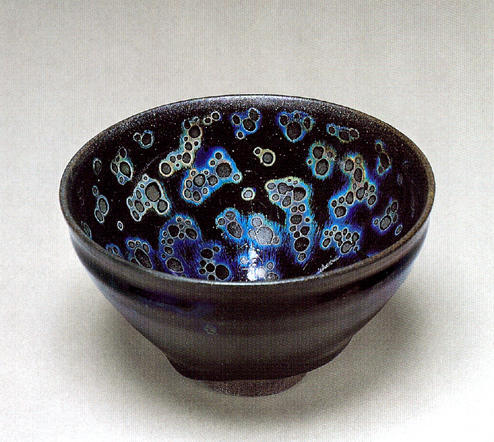

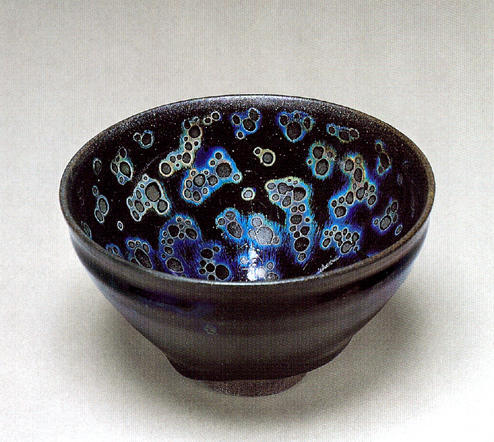

天目茶碗

天目茶碗

高麗茶碗

利休が専門の職人に命じて、新しい茶の湯専用の道具をつくり出したなかでも、楽長次郎による楽茶碗は、利休の「わび」の美と心を忠実にあらわした象徴ともいえる作品が数多く存在します。

長次郎の創始した楽焼は、最も古い京焼きの一つで、茶の湯のために造形され、侘び茶とともに発展した焼き物です。現在も長次郎の家は十五代目まで続いています。

楽家系図

楽茶碗は轆轤(ろくろ)を用いず、両手で土を立ち上げていく「手捏ね」、そしてヘラによる「削り」の二つの工程からつくられます。陶土を充分に練り上げて、丸い板の上にのせて平な板状にしてから、その土の板を周囲から手で起して、茶碗の形を作ります。適度に乾かしてある程度固まると、掌や丸い板にのせて、竹や鉄の箆(へら)で削って仕上げてゆくのです。

手捏ねによる自然な作行きと、削りにより無駄なものをそぎ落とし、造形を突き詰めていくという二つの工程を通して、利休の求めていたわび茶にふさわしい、大きさ、形、色、重さ、手ざわりといった究極の茶碗が創造されていくのです。その独創的な造形には千利休の侘の思想が濃厚に反映されており、重厚で深い存在感を表わしています。楽焼・長次郎の作品は個人蔵も多く存在し、意外にその全容は知られていません。

楽茶碗には「黒」と「赤」の二つの色合いがありますが、その中でも利休は特に黒の茶碗を好みました。

黒楽茶碗

黒楽茶碗

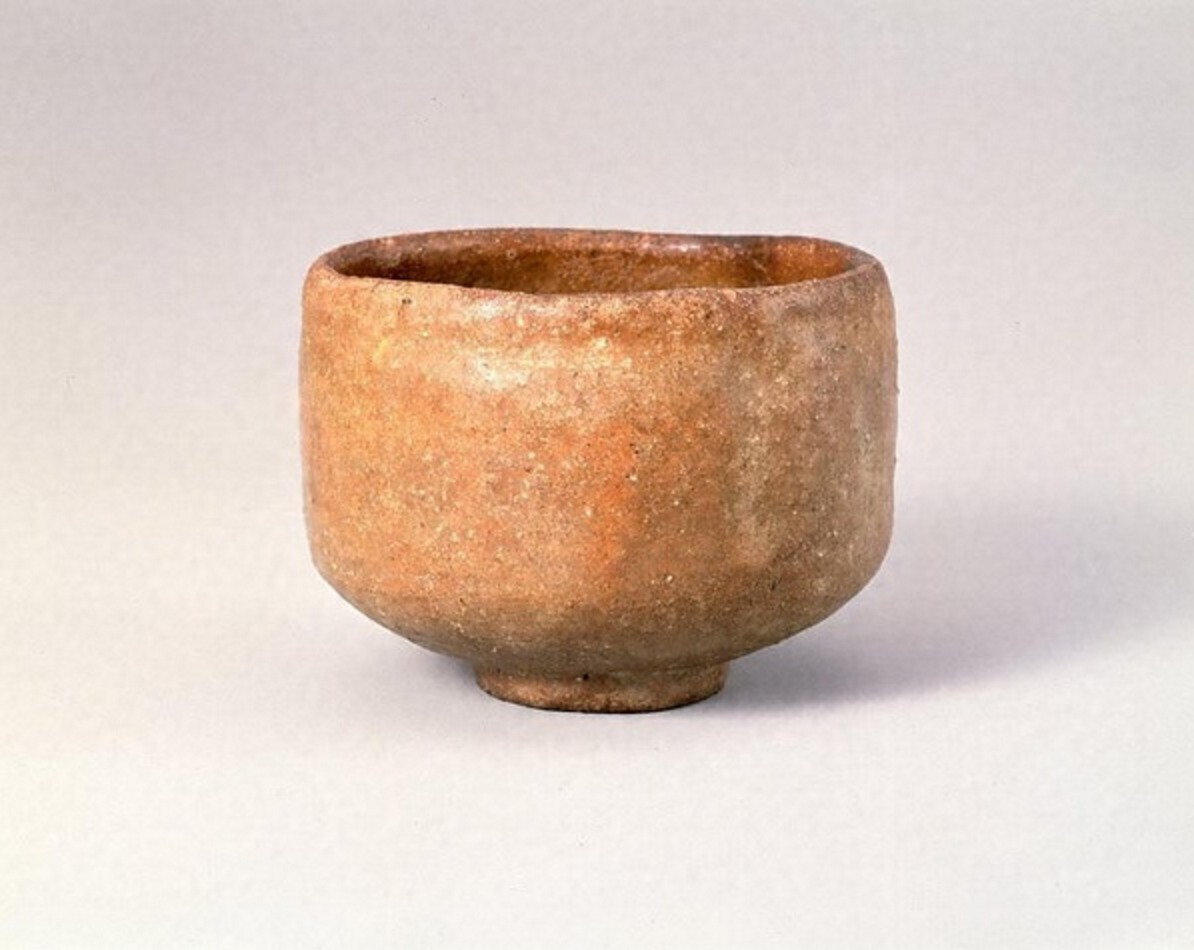

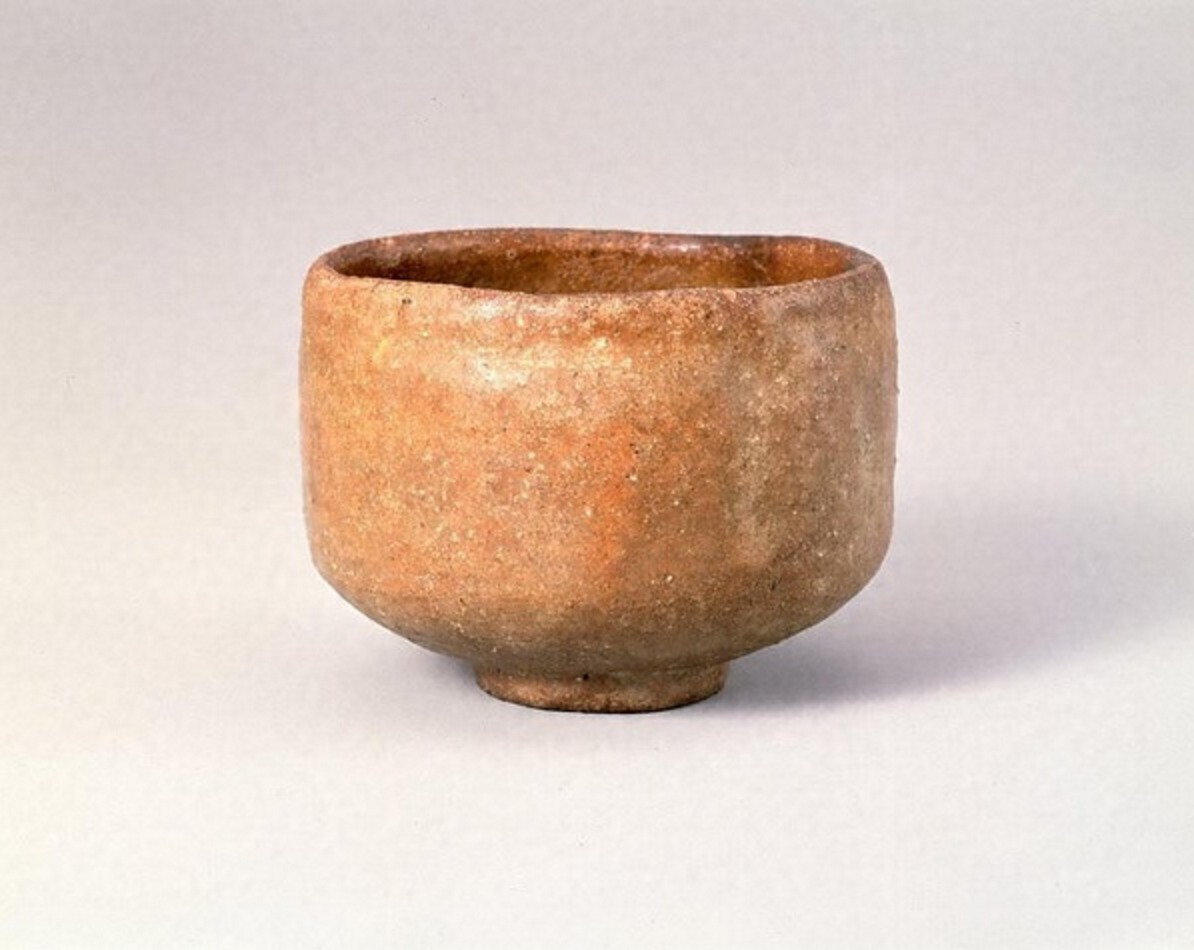

赤楽茶碗

赤楽茶碗

長次郎の黒に対するこだわりも、高台の中まですっぽりと黒秞で覆い、一切土肌を見せない徹底ぶりからみて、思想的な意味の深さをはかることができます。

そのほかにも長次郎茶碗には多くの不思議が唱えられていますが、長次郎と利休との関係をはじめ、長次郎に関する資料が極めて少なく、未だ多くが解明されていません。

そもそも、なぜ楽焼は轆轤を使用せず、手捏ね・へら削りで制作するのでしょうか。当時、桃山時代はほとんどが轆轤(ろくろ)制作で、ろくに茶陶を生産する窯では手捏ね制作は皆無と言ってもいいほどです。この答えはこの先も解明されることはなさそうですが、この不思議も含め、長次郎が利休と現世に残した侘びの精神と楽茶碗の不思議は一生の課題となり得るのかもしれません。

天目茶碗

天目茶碗

黒楽茶碗

黒楽茶碗 赤楽茶碗

赤楽茶碗